不動産を遺産分割する方法!共有する際の注意点も

こんにちは。

江東区・相続申告コンシェルジュ

大倉公認会計士税理士事務所の大倉です。

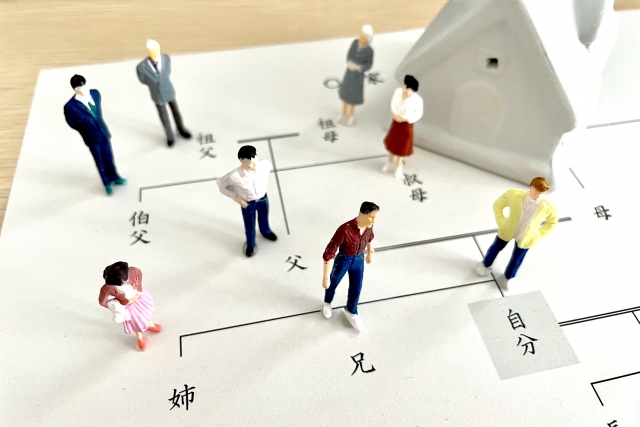

相続人が複数人いたら、トラブルの種になりやすいのが不動産の分割です。

不動産を分割するにはいくつかの方法があります。

そこで今回は、不動産の遺産分割について紹介しましょう。

不動産の分け方は主に3つ

相続の際の不動産の分け方は主に3つあります。

- 代償分割

- 換価分割

- 現物分割

それぞれの分け方について解説を進めていきます。

代償分割

代償分割は、相続人の1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対してお金を支払う方法になります。

相続人の1人が、他の相続人の不動産に対する相続分をお金で買い取るようなイメージです。

この代償分割の方法をとるには、引き受ける相続人に金銭的余裕がある場合に限られるので、必ずしも取れる方式とはいえません。

相続人の構成の中に余裕がある人がいる場合には適した方法といえるのではないでしょうか。

地域によっては不動産の価値はとても高価なものになり、埋め合わせる金額が数百万単位では済まないこともありますので、ケースバイケースで取れる方法といえるでしょう。

換価分割

換価分割は、相続で受け取った不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分割する方法になります。

例えば、旦那が亡くなりその妻と2人の子どもが不動産の権利を引き継いだとします。

3,000万円で売却できた不動産を、法定相続分の(配偶者1/2、子1/4)に沿って妻が1,500万、子どもがそれぞれ750万を受け取れます。

この方法を選択すれば、平等に財産を現金で分けることも可能です。

しかしながら、この引き継いだ不動産に相続人の誰かが住み続けている場合、簡単に買い手が見つからないような場合には思い通りに換価分割で進行できないこともあります。

今回例に出した家族構成の夫婦に子ども2人の場合などは、残された配偶者が家に住み続けるケースが多く、換価分割が実行しにくいといえるでしょう。

現物分割

現物分割とは、不動産を相続人の1人がそのままの形で相続する方法になります。

例えば広い土地などの場合には分筆をし、それぞれの相続人が土地を引き継ぐなどの方法になります。

シンプルでわかりやすい方法に見えますが、不動産は面積が同じでも土地の形状や陽当たり、摂動状況などでその価値は変わります。

不動産の現物分割は完全に分割するのが困難な方法であり、価値の低い方を相続した側から不満の声が上がることもありそうです。

分割しないで全員で「共有」することも

分割しないで全員で一つの不動産を「共有」するという方法もあります。

「共有」とは、1つの物を複数人で所有する形式を指します。

たとえば4人家族の1人が亡くなり、配偶者と子の3人が収益物件であるアパートを相続した場合。

建物と土地は簡単には割り切れません。

よって、3人で1棟のアパートの建物と土地を所有しているという形を取ります。

この「共有」という方法を取った場合の問題点は、複数人で1つの不動産の権利を持つわけですので、何かしらの変更を加える際や売却をする際には互いに確認をしなければならないことがあります。

過半数の合意で可能な管理行為、単独でもできる保存行為、全員の合意が必要な処分行為である共有不動産の売却があります。

共有した際の注意点

不動産を共有した際の注意点は、解説を進めてきた通り、手を加えるのも手放すのも自分の意思だけでは動けないことがある点です。

相続人それぞれの経済力に差があったり、不動産の知識に差がある場合は共有物件を持っていることはトラブルにつながりやすいです。

状況に応じて、共有不動産は誰かが代表をして権利を買い取るのが得策といえるでしょう。

不動産の遺産分割に悩んだら専門家へ

不動産の分割方法は「代償分割」「換価分割」「現物分割」のいずれかになります。

どれが一番優れているということは無く、それぞれ状況に応じて対応するようになるでしょう。

不動産における遺産価値としては高価ですので、慎重に話し合って権利のやり取りを行うのがベストです。

もし相続で困った場合には専門家を頼ってみるのはいかがでしょうか。

専門家を頼ることで相続人同士が不公平にならず、適切な方法で相続ができます。

相続の申告でお困りの方は

相続申告コンシェルジュにご相談ください。

※24時間受付中

お電話でもお気軽にどうぞ!

03-6666-1954

※受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日休)

大倉公認会計士税理士事務所所長

大学卒業後8年9ヶ月にわたり銀行に勤務。大学院修了後、公認会計士の資格取得。

会計サービス等を提供するほか、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。

「お客様に寄り添う親身なサポート」をモットーとする。